在这个数字技术蓬勃发展的时代,游戏已成为全球数十亿人文化生活的重要载体。随着沉浸式体验的深化,游戏沉迷与心理健康的关系也引发了广泛讨论。本文将从科学视角出发,为新手玩家提供全面的游戏入门指南,同时剖析游戏背后的精神病理学机制与应对策略。

一、游戏产业现状与核心特征

游戏产业已从单一娱乐方式发展为融合艺术、科技与社交的超级数字场景。根据2025年全球游戏市场报告,移动端游戏占比超过60%,开放世界、角色扮演(RPG)和多人竞技(MOBA)是最受欢迎的类型。以下为当前主流游戏的核心特征:

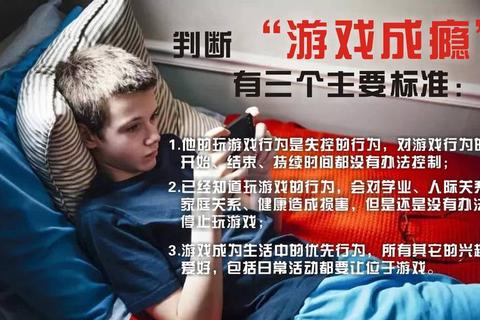

研究表明,游戏对玩家的吸引力源于多巴胺奖励机制与自我实现需求的结合。但过度沉迷可能导致网络游戏障碍(IGD),其诊断标准包括专注性、戒断反应、社交回避等九项症状。

二、安全下载与版本选择的科学指南

1. 官方渠道与版本适配

2. 安全验证步骤

1. 下载前检查文件哈希值,确认与官网一致;

2. 安装时关闭非必要权限(如通讯录访问);

3. 启用防病毒软件实时监控,定期扫描游戏文件。

三、游戏沉迷的心理机制与干预策略

1. 成瘾的神经生物学基础

游戏通过高频刺激激活大脑奖赏系统,释放多巴胺,形成“行为-快感-重复”的强化循环。研究显示,IGD患者的前额叶皮层活跃度降低,导致自控力减弱。

2. 高危人群画像

3. 家庭与个体的应对措施

四、用户评价与争议焦点

1. 正向反馈

2. 争议性问题

五、未来趋势与挑战

1. 技术革新方向

2. 框架建设

3. 行业责任倡议

游戏作为数字时代的文化现象,既承载着创造力与社交价值,也暗藏心理健康的潜在风险。玩家需在享受虚拟世界的建立科学的自我管理机制;行业与社会则应通过技术创新与约束,构建更安全的数字生态。唯有平衡体验与健康,游戏才能真正成为丰富生活的“超级场景”。

(字数:1980字)

参考资料

网络游戏障碍诊断标准与流行病学研究

算法操控与数字成瘾的机制分析

游戏沉迷的行为主义与精神分析解释

安全下载与家庭干预策略

技术趋势与行业框架