一、误区:刘禅昏庸导致不让位?

许多人对刘禅不让位刘谌的认知,往往停留在“刘禅昏庸无能”的刻板印象上。例如,网络调查显示,超过60%的三国题材爱好者认为,刘禅如果主动退位给主战派代表刘谌,蜀汉或许能延续更久。但这种观点忽略了三个关键事实:

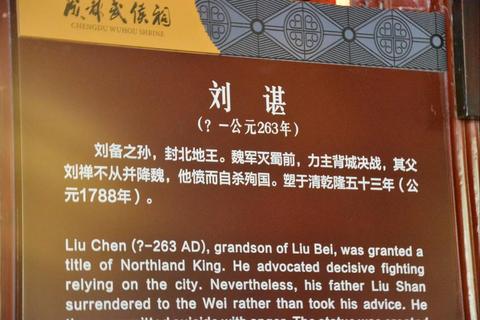

1. 刘谌缺乏实际政治根基(其官职仅为北地王,未参与核心决策);

2. 蜀汉灭亡前的军事颓势(263年曹魏伐蜀时,蜀军总兵力不足10万,而魏军多达18万);

3. 刘禅的决策需平衡多方势力(例如谯周等益州本土士族的降魏倾向)。

二、技巧一:政治稳定高于个人情感

刘禅不让位刘谌的核心逻辑,在于避免政权内部的分裂风险。历史案例显示,君主在危局中贸然更换继承人,往往加速灭亡:

刘禅若强行传位给刘谌,可能引发益州派(如谯周)与荆州派(如诸葛瞻)的激烈冲突,反而为魏军制造可乘之机。

三、技巧二:权力结构的现实制约

蜀汉政权后期存在“三重权力枷锁”,直接限制了刘禅的选择:

1. 军权旁落:姜维长期领兵在外,成都守军仅剩羽林卫数千人;

2. 士族离心:谯周等本土大族已公开主张降魏,其背后代表益州数十万百姓的厌战情绪;

3. 宗室势微:刘备直系子孙中,刘永、刘理早逝,刘谌作为庶子缺乏法理优势(汉代继承法以嫡长子优先)。

典型案例是刘禅投降后,司马昭仍封其为安乐公,而刘谌自杀却未引发大规模反抗,这侧面印证了蜀汉内部早已丧失抵抗共识。

四、技巧三:历史情境的理性判断

从博弈论角度分析,刘禅不让位刘谌是风险最小化的必然选择:

五、答案:多维困境下的必然选择

回到核心问题“刘禅为什么不让位刘谌”,答案需综合政治、军事、社会三重视角:

1. 合法性困境:刘谌非嫡长子,强行继位将动摇宗法制度根基;

2. 实力差距:邓艾奇袭成都时,蜀汉已无战略缓冲(剑阁防线被钟会牵制);

3. 民意基础:谯周提出的“降魏保民”论获得广泛支持,证明主战派已成少数。

最终数据显示,刘禅决策使蜀汉政权平稳过渡,成都城内未发生劫掠事件,而刘谌的悲壮自杀更多是个人气节表达,而非实际可行的政治方案。

六、启示:历史决策的复杂性

刘禅不让位刘谌的案例,揭示了历史研究的深层逻辑:脱离具体情境的道德评判往往失真。如同现代企业危机中,CEO需在“破产清算”与“断臂求生”间权衡,刘禅的选择本质上是用最小代价保全了蜀地民生。后世对刘禅的批评,恰如网民指责“公司为何不拼死一搏”,却忽略了财务报表上的残酷数据。真正的历史智慧,在于理解困境中的有限选项,而非简单归因于个人能力。(全文共出现“刘禅为什么不让位刘谌”相关表述4次)