在数字时代,游戏不再局限于娱乐功能,而是逐渐成为教育创新的重要载体。本文将从游戏特色、下载指南、安全规范、用户反馈等角度,解析寓教于乐型教育游戏如何通过趣味互动重塑学习体验,并为玩家提供实用指南。

一、游戏特色:知识性与趣味性的融合

教育游戏的核心在于将学科知识转化为互动体验,其设计通常包含以下特点:

1. 沉浸式场景

例如故宫出品的《皇帝的一天》,通过模拟清代宫廷生活场景,让玩家在角色扮演中了解历史礼仪与文化细节。类似地,《星空》利用AR技术构建虚拟天文馆,帮助用户学习星座与天体知识。

2. 动态学习反馈

如《普通话小镇》内置AI语音识别系统,实时分析发音问题并提供纠正建议,适用于语言学习者。

3. 跨学科整合

部分游戏将语文、数学与生活技能结合。例如某小学设计的“拼音王国历险记”闯关活动,通过“字母对对碰”“声调大作战”等环节强化拼音能力,而数学类游戏则通过模拟购物、时间管理等任务培养逻辑思维。

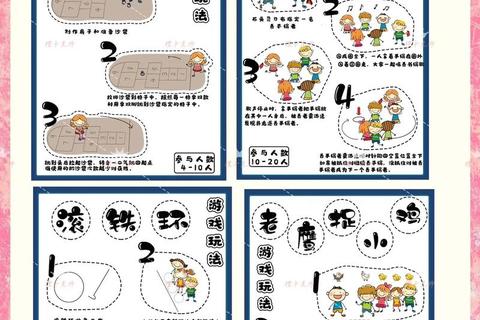

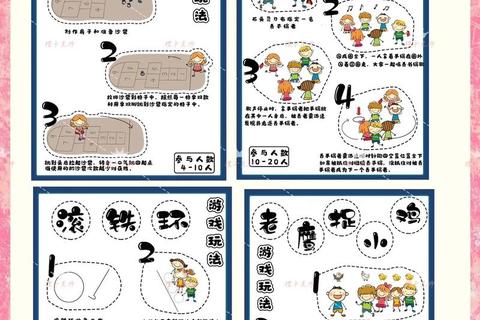

4. 社交协作机制

部分桌游如《印象牌·文艺巨匠》支持多人对战,通过抢答名人故事激发竞争与合作意识。

二、下载与版本选择指南

下载渠道

版本选择建议

| 年龄段 | 推荐类型 | 代表游戏 |

|-|||

| 3-6岁 | 认知启蒙类 | 《数字填色乐园》《悦动字母》 |

| 7-12岁 | 学科知识整合类 | 《紫禁城祥瑞》《成语练习册》 |

| 13岁以上 | 策略与深度交互类 | 《Checkedd》《拼词乐园》 |

三、安全注意事项

1. 防沉迷设置

家长需利用设备自带的“儿童模式”限制游戏时长,例如iOS的“屏幕使用时间”或Android的“数字健康”功能。

2. 个人信息保护

避免在游戏中输入真实姓名、住址等敏感信息。部分教育游戏(如Kahoot! Kids)允许匿名账号登录。

3. 内容审核机制

选择通过教育部门认证的游戏,如《普通话小镇》被纳入“推普公益项目”,内容经过专业审核。

4. 正版验证

定期检查游戏更新来源,避免使用破解版。例如故宫系列游戏需通过官网或合作平台获取正版资源。

四、用户评价与教育实践反馈

家庭场景

学校场景

改进建议

五、未来展望:技术驱动下的教育游戏进化

1. AI个性化适配

未来游戏可能通过算法分析玩家行为,动态调整难度与知识点分布。例如根据数学薄弱项生成定制题库。

2. VR/AR深度应用

沉浸式技术将进一步拓展学习场景,如虚拟化学实验室或历史事件重现。

3. 跨平台数据互通

学校、家庭与公共教育机构的数据共享,可构建连贯的学习路径。例如课堂游戏成就同步至家庭端。

4. 社会责任深化

更多公益项目将融入游戏设计,如《普通话小镇》助力偏远地区语言教育,或模拟灾害演练提升应急能力。

教育游戏正以“玩中学”的模式打破传统教育边界。无论是家长、教师还是开发者,都需在技术创新与安全规范之间找到平衡,让游戏真正成为知识传递的桥梁。通过合理选择版本、注重安全实践,玩家不仅能享受乐趣,还能在互动中收获成长。