科比24号之谜:24小时全情投入铸就传奇

adminc2025-05-11官网下载22 浏览

凌晨四点的洛杉矶见证了无数个日夜交替,而那个身披24号球衣的身影,将时间的刻度转化为篮球史上的永恒符号。当科比·布莱恩特在2006年将球衣号码从8号改为24号时,这一决定不仅是个人的蜕变宣言,更成为体育精神与人生哲学的完美融合——它关乎成长、超越与全情投入的终极诠释。

从8号到24号:数字背后的多重隐喻

科比的号码选择始终与他的生命轨迹紧密交织。8号承载了他早期职业生涯的锋芒与争议:作为湖人“OK组合”时期的二当家,他以惊人的得分能力震惊联盟,却也因与奥尼尔的矛盾被贴上“不成熟”的标签。而24号的诞生,则是多重动机的交汇:

时间维度:科比曾解释“24小时不够用”,这不仅是对训练强度的隐喻,更暗含了他对极致效率的追求。他每日6小时的训练计划(包括HIIT冲刺、上千次投篮与力量训练)印证着这一理念。

超越与传承:面对“乔丹接班人”的标签,24号被解读为“23+1”的野心。但更深层的是,科比试图通过数字重塑身份——从模仿偶像到定义自我。

宿命符号:8月24日的生日日期,以及高中时期短暂穿过的24号球衣,赋予这一选择天然的命运感。

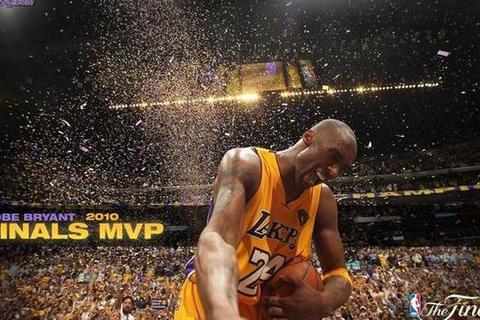

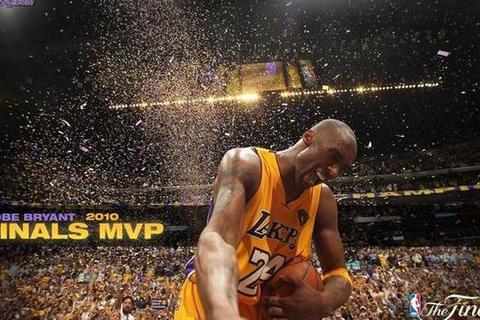

24号时期:领袖气质的全面觉醒

更换号码的同期,科比的比赛风格发生结构性转变。8号时期的他场均35.4分(2005-06赛季)彰显个人英雄主义,而24号时期的他更注重团队协作:

战术升级:2009年总决赛对阵魔术,科比场均5.4次助攻激活加索尔、奥多姆等队友,展现“三角进攻”核心的全局视野。

精神蜕变:面对2008年总决赛失利,他引入瑜伽训练提升专注力,并公开承认“以前我只想摧毁对手,现在我想让队友变得更好”。

荣誉巅峰:24号时期收获2座总冠军、1次常规赛MVP与2次总决赛MVP,其PER效率值(23.9)相比8号时期(22.9)的细微提升,折射出效率与决策的优化。

曼巴精神的具象化:24小时的哲学延展

科比的“24小时”理念超越了训练时长,形成独特的价值体系:

商业领域的复刻:退役后,他创办Bryant Stibel基金,以分析比赛录像的严谨态度研究投资项目。其对BodyArmor饮料的早期投资,通过精准定位年轻群体与运动员代言策略,使品牌市值从3千万飙升至30亿美元。

跨领域影响力:德约科维奇在2023年美网夺冠后身着印有科比24号的纪念T恤,诠释了“曼巴精神”对竞技体育的普世价值——德约在伤病低谷期受科比激励,将大满贯冠军数提升至24个,形成数字的奇妙呼应。

文化符号构建:24号球衣在湖人队的退役(2017年)并非终点。据NBA官方统计,全球有超过50万名青少年在科比去世后选择24号作为球衣号码,其精神遗产通过草根篮球持续扩散。

争议与反思:神话背后的真实人性

对24号传奇的解读亦需回归人性维度:

团队代价:2004-07年湖人队的低谷期,科比的超高使用率(35.8%球权占比)曾引发“是否阻碍年轻球员成长”的质疑,直至加索尔加盟才破解这一困局。

商业悖论:尽管投资成绩斐然,科比生前最后一条推特祝贺詹姆斯得分超越自己,却被部分舆论批评为“精心策划的营销事件”,折射出公众人物形象管理的复杂性。

数字迷信:24号的成功是否源于心理暗示?运动心理学研究指出,运动员更换号码后,其自我效能感平均提升12%,这与科比的关键时刻表现(24号时期季后赛绝杀命中率42.1%)形成数据印证。

永恒的时间辩证法

当24号球衣高悬于斯台普斯中心,它早已脱离布料的物理形态,成为奋斗者与时间博弈的图腾。科比用24年职业生涯证明:真正的传奇不在于超越某个数字,而在于将每一刻的投入转化为超越自我的能量。这种精神在德约科维奇的24冠、BodyArmor的24小时生产线上继续流淌,最终凝结为体育世界里最深邃的启示——极致成就的背后,永远是全情投入的每一秒。